Abbazia di Farfa

L’abbazia di Farfa, uno dei centri monastici più potenti del medioevo, fu fondata tra il 491 e il 518 da san Lorenzo Siro, leggendario monaco orientale rifugiatosi in Italia durante la persecuzione di Anastasio I imperatore dell’Impero Romano d’Oriente.

Distrutta dai longobardi nel VI secolo, fu ricostruita per opera di Tommaso di Maurienne nel 680 con l’aiuto del duca di Spoleto e poi di papa Giovanni VII, che ne consacrò la basilica dedicata alla Madonna. Nel 775 l’abbazia ottenne da Carlo Magno il privilegio dell’immunità, raggiungendo l’apice dello splendore nel secolo successivo con l’abate Sicardo (830-842). Ricco e autorevole centro politico e religioso, fu abbandonato alla fine del IX secolo per l’avanzare dei saraceni, che lo occuparono. Il complesso venne in parte distrutto da un incendio; la sua ricostruzione avvenne poche anni più tardi, quando l’abate Ratfredo (898-936) ebbe ricondotto i monaci all’abbazia. Nel 1400 una bolla papale sancì l’unione delle comunità di Farfa e Subiaco; nello stesso anno Francesco Carbone Tomacelli, nipote di papa Bonifacio IX, fu nominato abate commendatario. |

|

|

|

La commenda, fu il sistema escogitato alla fine del medioevo per risollevare i monasteri in difficoltà o decaduti affidandoli ad un prelato estraneo all`ordine monastico: il quale assumeva il titolo di abate commendatario, ma non stava in monastero; traeva profitto dal patrimonio dell`abbazia, spesso ingente, ma non la governava come si conviene ad un vero abate; provvedeva del necessario la comunità monastica, quasi sempre ridotta ai minimi termini, ma non la dirigeva spiritualmente. E quello che doveva essere un rimedio all`imperversare della decadenza, finì spesso, come è facile intuire, per essere peggiore del male che si voleva curare.

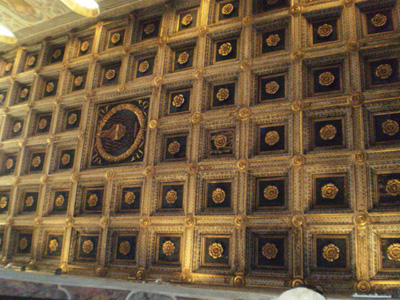

L’interno quattrocentesco è diviso in tre navate da otto colonne di spoglio di epoca romana. Ai lati dell’ingresso vi sono due acquasantiere, gotica quella destra e quattrocentesca l’altra. La decorazione ad affresco della navata centrale, così come quella delle volta delle navate laterali, è opera della scuola dello Zuccari (1576) rappresentanti decorazioni a grottesche di vario genere. Nelle false nicchie, tra le finestre, sono figure di apostoli; al di sotto, i dottori della Chiesa greca e latina; tra gli archi, i pontefici dell’ordine benedettino; sull’arco trionfale l’Annunciazione e i Santi Benedetto e Scolastica. Al centro del soffitto a cassettoni, spicca lo stemma degli Orsini. |

|

|

|

|

|

| |

|

|